카이로 회담은 연합국의 대일(對日) 공동 전략을 조율하고, 전쟁 이후 아시아 지역의 질서 재편에 대한 원칙을 논의하는 중요한 자리였다.

카이로 회담 기념촬영: 장개석-루즈벨트-처칠-송미령(왼쪽부터)

1943년 하반기는 제2차 세계대전의 거대한 흐름 속에서 중요한 전환기로 기록된다. 유럽 전선과 태평양 전선 모두에서 추축국의 기세가 꺾이고 연합국이 점차 승기를 잡아가던 시점이었다. 이러한 국제 정세의 변화 속에서, 1943년 11월 22일부터 26일까지 이집트 카이로에서는 미국 대통령 프랭클린 D. 루스벨트, 영국 총리 윈스턴 처칠, 그리고 중화민국 국민정부 주석 장제스가 모여 역사적인 회담을 가졌다. 카이로 회담은 연합국의 대일(對日) 공동 전략을 조율하고, 전쟁 이후 아시아 지역의 질서 재편에 대한 원칙을 논의하는 중요한 자리였다.

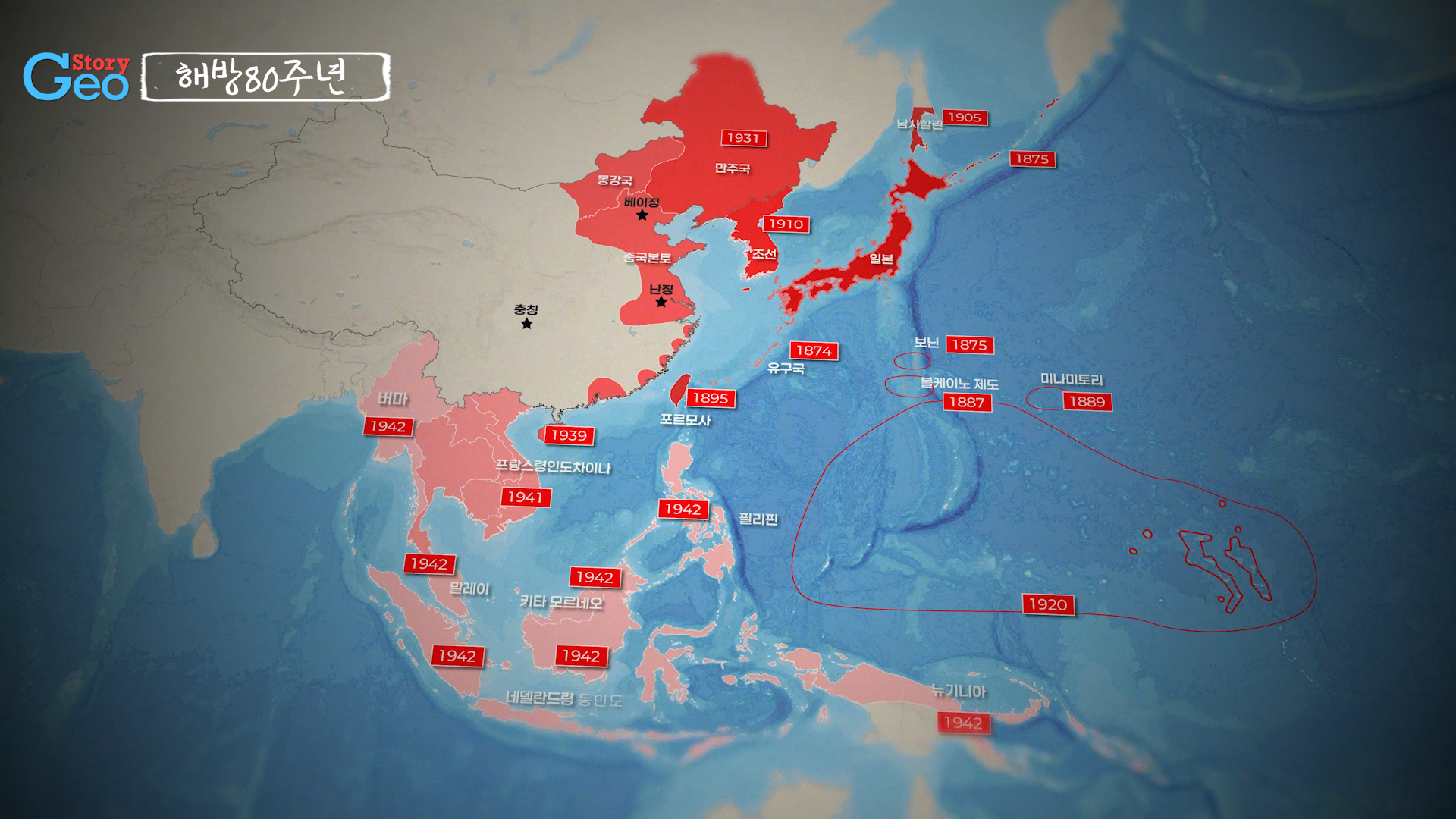

1943년 일본제국 지도

1943년 11월의 국제 정세

카이로 회담이 열린 1943년 11월, 제2차 세계대전의 전황은 연합국에게 유리하게 전개되고 있었다. 1942년 6월 미드웨이 해전에서의 결정적 승리 이후, 1943년에는 스탈린그라드 전투(2월), 북아프리카 전역에서의 승리(5월), 그리고 이탈리아의 항복(9월) 등 연합군의 공세가 이어지며 추축국을 압박했다. 이러한 군사적 성공은 연합국으로 하여금 전쟁의 최종적 승리를 넘어 전후 세계 질서 구축에 대한 구체적인 논의를 시작하게 하는 배경이 되었다.

미국의 양축전략(Twin Axis strategy)

특히 아시아-태평양 전선에서는 미국의 공세가 두드러졌다. 더글러스 맥아더 장군과 체스터 니미츠 제독이 이끄는 미군은 소위 ‘양축 전략(Twin Axis strategy)’을 통해 남서 태평양과 중부 태평양에서 일본군을 압박해 나가고 있었다. 그러나 중국-버마-인도(CBI) 전선은 여전히 어려움을 겪고 있었다.

험프(Hump)항로

장제스의 중화민국은 막대한 일본 육군 병력을 자국 영토에 묶어두며 연합군의 전쟁 수행에 기여하고 있었지만 , 동시에 심각한 경제난과 군사적 열세에 시달리고 있었다. 특히 일본군에 의해 버마 루트가 차단된 이후, 중국에 대한 연합군의 보급은 히말라야 산맥을 넘는 위험한 공중 수송로, 이른바 ‘험프(Hump)’ 항로에 크게 의존하고 있었다. 따라서 북버마 지역을 탈환하여 육상 보급로를 다시 확보하는 것은 중국 전선을 유지하고 대일 공세를 강화하기 위한 연합군의 중요 전략 과제로 부상했다.

카이로 회담

유럽 우선(Europe First)전략 견제

이러한 상황 속에서 연합국 내부에서는 전략적 우선순위와 작전 방식을 둘러싼 이견이 존재했다. 미국은 ‘유럽 우선(Europe First)’ 전략을 견지하면서도 태평양 전선의 중요성을 강조했지만, 이는 태평양 지역, 특히 CBI 전선에 대한 자원 배분에 제약을 가하는 요인이었다. 버마 전역 작전에 대해서도 미국(조지프 스틸웰 장군 등)은 대규모 공세를 주장한 반면, 영국(처칠 총리 등)은 유럽 전선 집중과 자원 부족, 그리고 자국의 식민지(인도, 버마) 방어에 대한 우려 등으로 인해 소극적인 입장을 보였다. 결국 회담 직전 북버마에 대한 제한적인 지상 작전 개시가 결정되었으나, 작전의 규모와 목표에 대한 논의는 카이로 회담의 주요 의제 중 하나가 되었다.

4국 경찰(Four Policemen) 구상

전쟁의 승리가 가시화되면서 전후 국제 질서에 대한 구상도 본격화되었다. 특히 루스벨트 대통령은 미국, 영국, 소련, 중국 등 4개 강대국이 중심이 되어 전후 세계 평화를 유지하는 ‘4국 경찰(Four Policemen)’ 구상을 제시하며 전후 국제기구(UN) 창설의 기반을 마련하고자 했다.

전후 냉전시대 도래의 씨앗

이처럼 1943년 말의 국제 정세는 군사적 상황과 정치적 구상이 밀접하게 연관되어 있었다. 특히 카이로 회담의 주요 의제 설정에는 당시의 군사적 필요성이 크게 작용했다. 연합국, 특히 미국 입장에서 중국이 계속해서 일본군을 효과적으로 견제하도록 하는 것은 매우 중요했다. 그러나 중국은 전쟁 수행에 어려움을 겪고 있었고 , 버마 루트 폐쇄로 보급마저 원활하지 않았다. 따라서 중국의 사기를 진작시키고 전쟁 수행 의지를 다지기 위해서는 정치적, 군사적 지원 약속과 함께 국제 사회에서의 위상을 높여줄 필요가 있었다. 장제스를 주요 정상회담에 초청하고, 전후 중국의 영토 회복 문제를 논의하는 것은 이러한 전략적 고려의 산물이었다.

동시에, 전시 협력의 이면에는 이미 전후 세계 질서를 둘러싼 연합국 간의 미묘한 견해 차이가 존재했다. 특히 미국의 반식민주의적 입장(비록 선택적이었지만)과 영국의 제국 유지라는 상반된 목표는 버마 작전의 규모나 홍콩, 한국 등 식민지 처리 문제에 대한 논의 과정에서 갈등 요인으로 작용했다. 이러한 잠재적 갈등 요소들은 카이로 회담의 논의와 결과에 영향을 미쳤으며, 전후 냉전 시대의 도래를 예고하는 씨앗이기도 했다.